Esta es la historia de Manuel Medina, un joven de 15 años que llegó a Bogotá en 1985 para iniciar sus estudios universitarios, sin saber que, unos meses después, en sus vacaciones de fin de año, ocurriría una tragedia que cambiaría su vida por completo.

Infancia

Mi papá, Miguel Medina, era paisa, un hombre alto, trigueño y peludo, un campesino que trabajaba administrando una finca de dos mil hectáreas en la que se sembraba algodón. Mi mamá, Teresa Labrador, era de un pueblo cercano, trabajaba como profesora en la escuela pública Jorge Eliécer Gaitán. Creo haber escuchado que mi mamá fue quien le enseñó a escribir a mi papá.

Cuando se enteraron de que mi mamá estaba embarazada, teniendo 44 años, y mi papá alrededor de 60, fue una sorpresa. Ya habían tenido dos hijos, Margarita y Miguel. Habían pasado 17 años desde entonces. Durante la década de los años 70 no era bien visto que una mujer mayor volviera a quedar embarazada. Y ni hablar del riesgo que suponía para su salud.

Nací en mayo. No hubo tiempo de ir al hospital y tuvieron que llamar a una partera para que ayudara en la labor. El doctor dijo que lo más probable era que falleciera: era muy flaco y “tenía problemas”. Mi mamá decidió bautizarme. Mi papá fue conmigo y con su patrón, al momento de ponerme el nombre mi papá pensó en que debía llamarme como su patrón, Manuel, porque ya uno de sus hijos tenía su nombre, Miguel.

Siempre fui un niño muy enfermo, mi mamá siempre pensó que yo tenía un retraso, por eso se esforzó por hacerme terapias y ejercicios de motricidad: me ponía en unas bolas gigantes para estirarme, también (aunque yo no recuerdo) me metía en piscinas llenas de gelatina para aumentar la sensibilidad en algunas partes del cuerpo.

Manuel y doña Teresa, su madre. (Foto: Archivo)

Cursé la primaria en la escuela donde mi mamá trabajaba. No podía decir que no había tareas porque ella misma era la que las ponía. Luego, a los 10 años, me fui al Colegio San Joaquín, un internado en Ibagué, donde cursé todo el bachillerato.

Nunca fui muy amigo de mi papá, no había una conexión, teníamos algunas diferencias físicas, yo no tenía su fenotipo, entonces él no veía en mí esa prolongación que sí veía en mis hermanos que, por lo demás, eran iguales a él. Yo me parecía a la familia de mi mamá, era blanco y flaco, además, a mí no me gustaban las cosas del campo como a mis hermanos, yo prefería estudiar.

Cuando presenté el examen de Estado ICFES, estuve entre los mejores estudiantes del país, fui al Palacio de Nariño con mis padres y conocimos al presidente Belisario Betancur. Mi mamá se hizo un vestido rosado con lentejuelas y mi papá llevaba puesto un vestido verde militar (horroroso) con un sombrero, se notaba que veníamos de pueblo.

Del campo a la ciudad

A los 15 años, después de graduarse del colegio, Manuel no sabía qué quería hacer con su vida. Un día Miguel, su papá, lo llevó al batallón pues quería que su hijo prestara servicio militar pero no lo recibieron por su corta edad. Su madre, al ver que no se pudo hacer lo que su esposo quería, decidió inscribir a Manuel en una universidad. Recordó que su patrón le había hablado del auge de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Javeriana.

El día de la matrícula en la universidad, Teresa, su mamá, llevaba puesto el mismo vestido rosado y en sus manos traía una caja de mangos cosechados del árbol de su casa.

Armero, años antes de la tragedia. (Foto: Archivo)

Entraron al edificio y esperaron, la mamá empezó a hablar con la secretaria: “Yo soy Teresa, vengo del municipio de Armero y él es el hijo mío” y le regaló un mango. Lo mismo hizo con cada persona que los atendía hasta que llegó al padre Álvaro González, quien ejerció las funciones de Decano del Medio Universitario de la Facultad de Ingeniería de 1983 a 2001.

Manuel arribó a Bogotá un sábado en la tarde. Viviría en la casa de Margarita, su hermana, que vivía cerca al centro comercial Unicentro. Ese lunes comenzaría las clases en la universidad. Le explicaron que, para llegar a la universidad, debía tomar un bus que dijera “Javeriana” o, en su defecto, el 123.

A las cinco de la mañana del lunes, en medio del frío capitalino, Manuel estaba esperando el bus. “Pasó la buseta 85 y yo pensé que venían en orden, entonces dije ¡Uy, falta muchísimo!”. Llegó a la universidad, empezó a conocer gente, pero se sentía muy extraño, las personas que estudiaban allí eran de los mejores colegios de Bogotá, y a Manuel se le notaba que venía del campo por cómo se vestía y hablaba.

Dos meses después, Teresa regresó a Bogotá para visitar a su hijo. De nuevo con el mismo vestido rosado y una caja abarrotada de mangos.

Cuando se terminó el semestre, doña Teresa fue por las notas porque ella pensaba que, así como en la escuela, entregaban un reporte o boletín de notas en la universidad también. Por más que Manuel le insistió que no fuera, que no le iban a entregar nada, ella pensaba que él le estaba diciendo mentiras y que no quería que viera sus calificaciones porque había perdido el semestre.

Por tercera vez la señora Teresa fue a la universidad, y por tercera vez con una caja llena de mangos que repartía a todo el que se le cruzara. A esas alturas ya la reconocían, se referían a ella como “la señora de los mangos” y sabían que venía de Armero y que tenía un hijo estudiando en la universidad. Pidió el reporte de calificaciones con tanta insistencia que, al final, el mismo padre Álvaro González se lo entregó personalmente.

Volcán Nevado del Ruíz. Es un estratovolcán compuesto por muchas capas

de lava que se alternan con ceniza volcánica endurecida y otros piroclastos,

ha estado activo durante cerca de dos millones de años.

La avalancha

Manuel estaba junto a su familia en Armero, un municipio ubicado en el departamento del Tolima. Vivían en un barrio llamado “Inglés”. El 13 de noviembre de 1985 se fueron para Ibagué, a hora y media de donde estaban. Al devolverse y llegar a casa notaron que algo estaba cayendo del cielo: era ceniza.

“Mi mamá dijo ¡Ay, esto está chévere para llevárselo a los niños y mañana hacer una clase sobre el volcán!”. Teresa empezó a recoger las cenizas y guardarlas en frascos. Nunca antes habían visto ceniza. Se acostaron a dormir.

A las once de la noche sonó el teléfono, contestó don Miguel, su papá, e ignoró la solicitud de que evacuaran porque iba a ocurrir una erupción. Tan pronto colgó el teléfono se fue la luz, se escuchó un estruendo muy fuerte, todos se reunieron en el garaje: su padre, su madre, su primo y la empleada del servicio. En medio de la oscuridad y del ruido ensordecedor empezaron a buscar las llaves para poder salir de ahí, pero ya era demasiado tarde, la tierra ya había empezado a temblar. De un momento a otro llegó la avalancha.

Manuel no recuerda gran cosa. Dice que todo sucedió así como muestran en las películas de Hollywood, “está temblando, se está cayendo todo, se apagó la luz y no recuerdo más.” Despertó tiempo después, a cinco o seis cuadras, y vio el letrero de unas baterías mientras iba en una ola de seis metros. Se volvió a apagar la luz.

Imágenes de Armero después de la avalancha. (Foto: Archivo)

Volvió a despertar cerca de una orilla y, aunque no lo sabía, tenía un árbol atravesado que no le permitía girarse; tenía también una flecha de jardín clavada debajo de una costilla y no podía ver si tenía más heridas: estaba enterrado.

Duró dos días allí hasta que unos campesinos lo vieron desde la orilla y, con un lazo de ganado, lo arrastraron cerca de cien metros. Estaba herido y desnudo. Retiraron la flecha de su tórax sin anestesia, lo llevaron a una casa y lo bañaron. Los campesinos lo rociaron con “curagan”, un aerosol que sirve para que no se infecten las heridas de los animales y cosieron sus heridas más grandes.

A la hora de la comida le dieron a tomar leche casi muere: ni él ni los campesinos sabían que había tragado barro durante la avalancha y que se le había secado en el tracto digestivo. Duró cuatro días muy enfermo, las personas a su alrededor pensaban que se iba a morir. Se alentó con una infusión que los campesinos prepararon para él con anamú, una planta medicinal.

Después de eso llegó el ejército, montó a los heridos en un helicóptero y los llevó a un pueblo cercano, al sur de Armero. Manuel sentía que estaba en una guerra, cuando entró en una carpa para ser atendido, vio heridos más graves, personas sin brazos o sin piernas y a otras personas limpiando, con un trapo húmedo, el rostro de la montaña de cadáveres en las canchas de fútbol con la esperanza de reconocer a algún ser querido.

También conoció a otras personas de su edad y, por hambre, entró a robar a una tienda. Encontró una cebolla que devoró como si fuera una manzana. Todas las personas que estaban junto a él murieron. Esa noche murieron 25.000 personas.

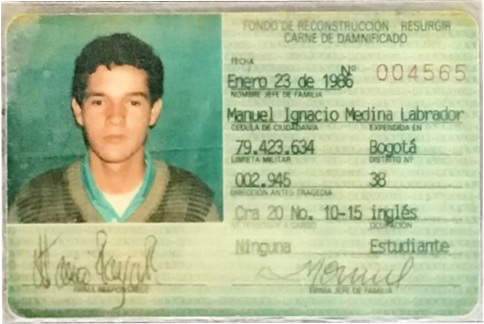

Carné de damnificado en el que certifican que Manuel estuvo en la tragedia de Armero. Le consignaban cinco mil pesos mensuales en el Banco Ganadero.

Desde octubre de ese mismo año, según El desastre de Armero a los 30 años de la erupción del Ruiz, texto del profesor Gonzalo Duque Escobar de la Universidad Nacional, ya se había emitido un mapa de riesgos potenciales del volcán, donde señalaban las siguientes amenazas: “ riadas gasto piroclásticas (inundación) a alta temperatura una probabilidad de 2/3 y alcance hasta los 20 km; flujos de lodo de hasta medio centenar de metros dependiendo del nivel de riesgo de las zonas, asignándoles una probabilidad del 100% en caso de erupción importante, riadas que alcanzaban en dicha cartografía todas las zonas que efectivamente se bañaron de lahares, entre ellas Armero.”

Este hecho generó una polémica sobre la culpabilidad del gobierno del entonces presidente, Belisario Betancur, al no haber creído necesaria la evacuación de los armeritas. Una semana antes de esta tragedia había ocurrido la toma del Palacio de Justicia en Bogotá por parte de un grupo de guerrilleros. A Betancur y a Iván Duque Escobar, padre del actual presidente de Colombia, se les consideró como los máximos responsables de lo sucedido.

El renacer

Un mes y medio después de la tragedia, el padre Álvaro González, entonces decano de la Facultad de Ingeniería, fue a Armero en busca de Teresa y Manuel, a quien se llevó a Bogotá para vivir en el último piso del edificio central de la universidad.

Posteriormente, los hijos de los patrones de sus papás lo contactaron porque se sentían en deuda con ellos. Le propusieron adoptarlo, a lo que Manuel aceptó. Eran personas muy adineradas, en un apartamento de 300 metros cuadrados, tenían ama de llaves, chofer y un carro de marca Mercedes Benz. Al mes de vivir con ellos, Manuel se sentía incómodo, sentía que no encajaba. Sabía que él no pertenecía allí y regresó a vivir a la universidad.

Al cabo de un tiempo, la universidad le ayudó a Manuel a conseguir su primer trabajo en una empresa italiana y con lo que ganaba rentó un apartamento. Ahí lloraba todas las noches en medio de la oscuridad, preguntándose el por qué de lo sucedido.

Manuel y una de sus estudiantes en la actualidad.

Hoy en día Manuel goza de buena reputación. Ha sido director de proyectos y tiene cerca de nueve menciones de honor. Uno de sus pupilos, Sebastián Martínez, afirma que trabajar con Manuel es emocionante, debido a que muestra que no hay un límite y que siempre se puede dar más, motiva a sus estudiantes a tener una visión alta de poder alcanzar las metas de manera exitosa.

Se graduó de Microbiología y de Ingeniería Industrial con el mejor promedio de la facultad, trabajó en el año 2000 en los restaurantes Kokoriko como gerente de control de calidad. Actualmente tiene una maestría y doctorado en Psicología del Consumidor de la Universidad Konrad Lorenz, donde se graduó con honores. Su amigo Fernando Marroquín resalta de Manuel su disciplina, constancia, inteligencia, la capacidad de ser autodidacta, su espíritu de compartir conocimiento como las herramientas de Manuel para dar más de la media.

Tiene una empresa de publicidad llamada “Brand Men” y da cursos abiertos online en la Javeriana (moocs), de lo cual se siente muy orgulloso debido a una experiencia que tuvo con uno de sus estudiantes, quien tenía que viajar en lancha, hora y media, a un lugar donde había luz e internet para poder ver el curso y devolverse a las nueve de la noche en una canoa por el río Atrato a su bohío. En ese momento, Manuel comprendió “tal vez, por esas cosas, no me morí ese día en la avalancha, porque el destino tenía todo eso preparado para mí.”