7 de abril de 2015

José David Moreno

Historiador y Politólogo

Docente del Programa de Ciencia Política y Gobierno

Desde el comienzo de la administración Santos el tema de la paz se ha interpuesto con mayor acento en la agenda política. No es que la paz no hiciera parte de esta agenda. De hecho, la paz y el conflicto que vive el país han sido tema central de las campañas presidenciales de las últimas tres décadas. No obstante, tal vez como consecuencia de tanta fatiga de los interminables ciclos de violencia nos hemos obsesionado en demasía con el tema de la paz. En esa persecución de la paz podemos muchas veces perder el verdadero horizonte de lo que queremos. El punto central es no caer en la falsa ilusión que la firma de la paz representa el final del conflicto. Tal vez esa firma sea tan solo un paso más en la búsqueda de la paz en sí misma.

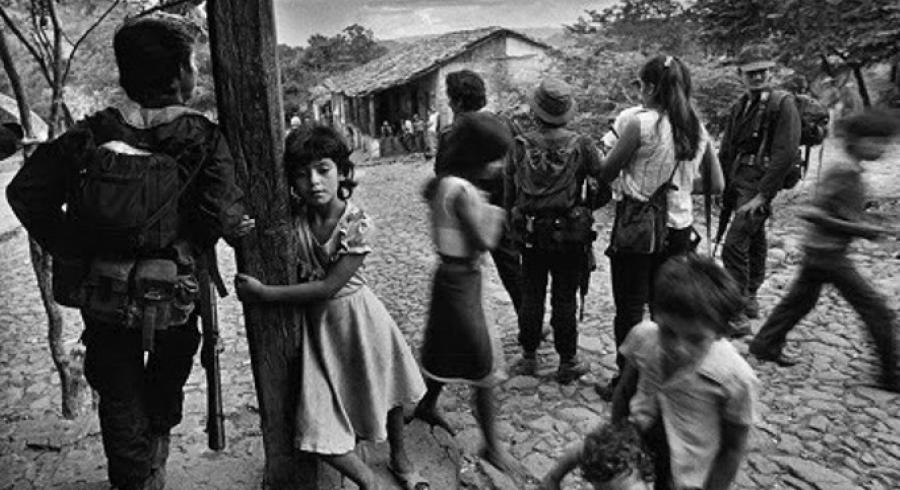

El caso y la experiencia vivida por los salvadoreños pueden ilustrar de manera generosa los errores y las cosas que en Colombia deberíamos tratar de evitar para consolidar un proceso más exitoso. Este pequeño país de América Central bordeado por el Pacifico, Honduras y Guatemala, fue triste testigo de un sangriento conflicto que azoto el país entre los años de 1980 y 1992. En el marco de la Guerra Fría y los duros años de la administración Reagan, miles de salvadoreños se expresaron con fuerza a través de las armas en contra de un sistema opresivo e inequitativo. Un sistema dominado por las elites económicas en fuerte asociación con las fuerzas armadas y la policía.

Con el pasar de los años, el conflicto se fue agudizando en un enfrentamiento directo entre rebeldes del FMLN y fuerzas armadas. Para el año de 1990 era una evidencia que no podría haber un claro ganador. Se veían inmersos en una especie de empate técnico en medio del cual no se podía determinar vencedor alguno. A esto se le debe sumar el final del enfrentamiento bipolar y la disolución de la URSS así como el fracaso de los sandinistas en las urnas en el país vecino de Nicaragua. Toda esta serie de hechos lleva a los contendientes a la mesa de negociaciones durante 20 meses para llegar a la firma de los acuerdos de Chapultepec en enero de 1992. Sin embargo, tal y como sucede en la mayoría de los procesos de paz, lo más delicado no es llegar a la paz sino mantenerla y hacerla permanente. Los retos más significativos para El Salvador fueron lograr la reconciliación de las partes. Hacer que los enemigos de ayer sean los ciudadanos del mañana en un escenario sin revanchas ni ajuste de cuentas.

Luego de dos décadas de construcción de paz en El Salvador encontramos lo delicado que puede ser todo el proceso. Para este caso podríamos acudir tal vez a la sociología y plantearnos la inquietud de si existe una cultura de la violencia y de cómo esa cultura puede llegar a ser heredada a generaciones futuras. El Salvador logro superar los múltiples desafíos de construir la paz luego de un conflicto armado. Pero a su vez es víctima de un nuevo tipo de violencia. Las pandillas que hoy azotan la mayoría de ciudades de este país han sufrido un proceso particular en una espiral de la violencia que germina en los años del conflicto. Los miles de refugiados que llegaron a los Estados Unidos en los años más crudos de la violencia han regresado al país con un desafortunado “saber hacer”: la violencia urbana, las pandillas, los nuevos gansters. Al hacer un recorrido por las metodologías y el modus operandi de estas pandillas nos encontramos con métodos que en su época fueron utilizados por el ejército, la policía, los escuadrones de la muerte y hasta los guerrilleros. Las improntas de la guerra no son tan sencillas de borrar. Para el caso de El Salvador encontramos que muchas heridas abiertas fueron difíciles de sanar como consecuencia de la extrema violencia propuesta por el conflicto durante la década de los años 1980. Hablamos entonces de una nueva violencia. Violencia que no necesariamente esta desligada de la guerra de hace tres décadas. Tal vez el Estado no pudo en su momento detectar estos síntomas. Tal vez no estaba en capacidad de hacerlo o simplemente no era previsible que esto se pudiera llegar a dar.

Todo este recorrido vivido por los salvadoreños debe convertirse en lecciones y experiencias que los colombianos debemos saber interpretar y capitalizar. Se hace imperativo entender que la firma de un papel no arroja como resultado inmediato la paz. Que las relaciones humanas, la guerra y la política no funcionan de forma tan esquemática como a veces quisiéramos. Entonces será necesario adecuar bien los términos y lograr diferenciar entre un escenario de post conflicto y un escenario de post acuerdo. Esta última se adapta tal vez mejor a la realidad y nos aleja con claridad de la falsa ilusión de una paz instantánea. Una vez hecha esta claridad, es pertinente comenzar a pensar los escenarios de post acuerdo. Esto requiere hacernos la pregunta de ¿Qué sociedad queremos para las décadas a venir?

Para dar respuesta a esta pregunta es conveniente saber si al igual que en El Salvador, Colombia no está inmersa en una cultura de la violencia. En caso de que la respuesta sea afirmativa, todas las alarmas deben encenderse y atacar a este flagelo de la manera más efectiva posible. Pero como toda cultura, no podemos esperar acabar con ella de un día para otro. Sera necesario, con el pasar de las generaciones, ir disminuyendo y extinguiendo dicha cultura. Si no se comprende la complejidad de tal situación, muchos de los esfuerzos sociales y políticos en el periodo de post acuerdo estarían perdidos y las ilusiones serian falsas. El caso salvadoreño nos enseñó que puede germinar una “nueva violencia” y que esta puede llegar a ser tal vez más letal que la antigua. Esto dado que la brutal espiral de la violencia no ha sido cortada de tajo.

Como todos los colombianos, esperamos que las negociaciones de La Habana otorguen los mejores resultados y se pueda llegar a la desmovilización y desarme de estos grupos. También esperamos que los puntos negociados le den al conjunto de la sociedad las mejores garantías para vivir en una sociedad pacífica. Sin embargo, se hace perentorio entender que el acuerdo es un punto de partida y no punto de llegada. Entender que el máximo de los esfuerzos por parte del estado deberá hacerse luego de la firma de los acuerdos y que lo más duro está por venir. Dentro de los múltiples retos desde luego se ubica la reconciliación y la ruptura de la espiral de la violencia. Acabar con la idea de la revancha y darle al concepto de justicia su mejor dimensión.